紅茶の製法をおさらい

以前に紅茶の製法の解説を簡単にさせていただいたことがありました。

その際にオーソドックス製法について簡単に解説させていただきましたがもう少し詳細を解説をしてもよいかと思い、おさらいとして今回ご紹介したいと思います。

今回はお茶の品種が大きく2つに分かれていることなども含めて紅茶に使われる茶葉についてもおさらいしていきたいと思います。

JING TEAではCTC製法をあまり採用していないため、オーソドックス製法のみの解説としています。

目次

① 品種 – 「カメリア・シネンシス」

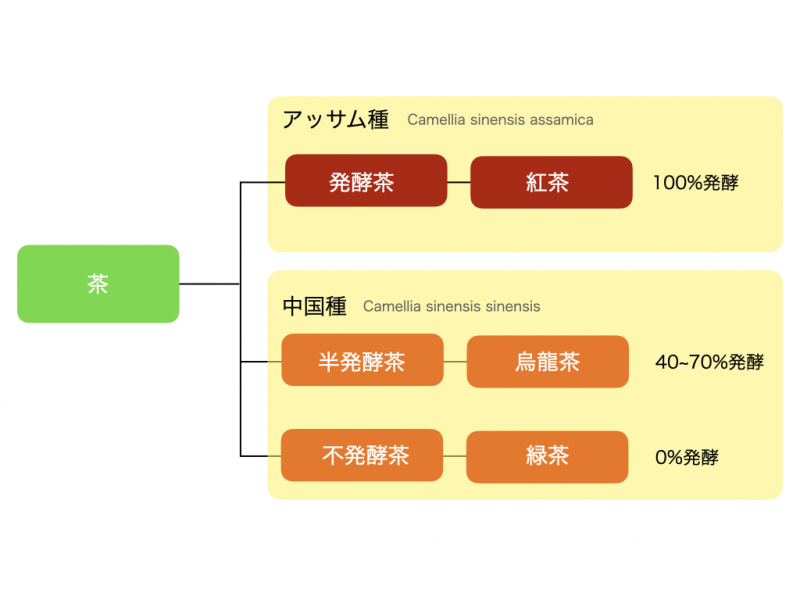

紅茶の原料となる茶樹は、「カメリア・シネンシス(Camellia sinensis)」というツバキ科の常緑樹です。

この品種には大きく分けて2つの亜種が存在します。

一つはアッサム種「カメリア・シネンシス・アッサミカ(Camellia sinensis var. assamica)」で、インドのアッサム地方に自生する品種。

葉が大きく育ちやすく、コクや濃厚な味わいを持つ紅茶に向いているそうです。

もう一つは中国種になり「カメリア・シネンシス・シネンシス(Camellia sinensis var. sinensis)」で、主に中国や台湾などの冷涼な高地で栽培され、小さな葉と繊細で香り高い味わいが特徴です。

紅茶は主にアッサム種。

中国緑茶や烏龍茶は中国種を使用することが大部分です。

まずは簡単に2つの品種があるということからおさらいしました。

② 標高 – 「高地の環境」

続けて産地の標高を簡単にいきたいと思います。

茶園の多くは標高が高いところにあるイメージがありませんか。

紅茶の品質は育つ標高によっても大きく左右されると言われています。

一般的に、標高が高いほど昼夜の寒暖差が激しく霧や朝露が多く発生することで、茶葉の生育はゆっくりと進み、旨みと香りが凝縮されます。

例えば以前も紹介させていただきました、台湾にある阿里山烏龍茶は標高が高いところに茶園があります。

これもこうした理由で高いところに茶園を作ったということが理解できます。

また、遠くにヒマラヤを有するインドのダージリンは標高が高いところに茶園があることで有名です。

スリランカのヌワラエリヤなどは、まさにこうした高地に位置し、上質な紅茶を生み出す名産地です。

逆に、低地で栽培される茶葉は生育が早く、味が少し大味となり渋みがなくなる傾向にあるようです。

量を多く生産されるために少しお財布には優しい紅茶を作り出している現代のニーズに合っているともいえます。

味の優劣はあるかもしれませんが、高地と低地それぞれの個性を活かした紅茶づくりが世界各地で行われていることに変わりはなさそうです。

③ オーソドックス製法 – 「紅茶の伝統製法」

紅茶の伝統的な製法としてオーソドックス製法があります。

これには人工的に温風で乾燥させたり、天日干しで乾燥させたりする製法があります。

また茶葉の塊をほぐす作業などもありますが、手作業で行われたりするためにお茶が高価なものになります。

それでは機械を使ったCTC製法はよろしくないということになりそうですが、それはそれで多くの茶葉を作り出せるので、それぞれの役割があるということで理解しています。

オーソドックス製法の代表的な過程が下記になります。

① 摘菜

漢字のとおり菜をつむことです。

一芯二葉から三葉を言われる芯芽や若葉を手作業て摘み取る作業になります。

② 萎凋(いちょう)

摘み取った生葉の水分を自然または温風で約半分程度まで飛ばし、柔らかくしおれた状態にします。

紅茶の作りはほぼこの過程で決まると言われるぐらい、大事な工程だそうです。

③ 揉捻(じゅうねん)

柔らかくなった葉を機械で揉みこみ、茶葉の細胞を壊して酸化酵素を促進させることで、紅茶らしい風味の土台を作ります。

もちろん茶葉によってどれぐらい酸化酵素を促すか異なるので時間は均一ではありません。

④ 発酵

揉捻した茶葉を室温で寝かせ、空気中の酸素と反応させることで、茶葉の色が緑から赤褐色へと変化し、香りも変化します。

この過程で私たちが普段見ている製品化された茶葉の形が現れています。

図にもあるように中国緑茶には発酵の過程がありません。

⑤ 乾燥

最後に共通している作業が乾燥作業です。

発酵の進んだ茶葉を高温の熱風で乾燥させ、酵素の働きを止め、風味と香りを閉じ込めます。

ここでいよいよ普段私たちが見ている茶葉が完成します。早速飲んでみたいですね。

乾燥させた後はすぐに袋つめするわけではなく、最後の過程でふるい分けの作業を行います。

さしづめ「検品作業」といったところでしょうか。

出来上がった茶葉に問題がないか、また異物がないかをチェックして、最後にアルミの袋に包装するというわけです。

④ 最後に

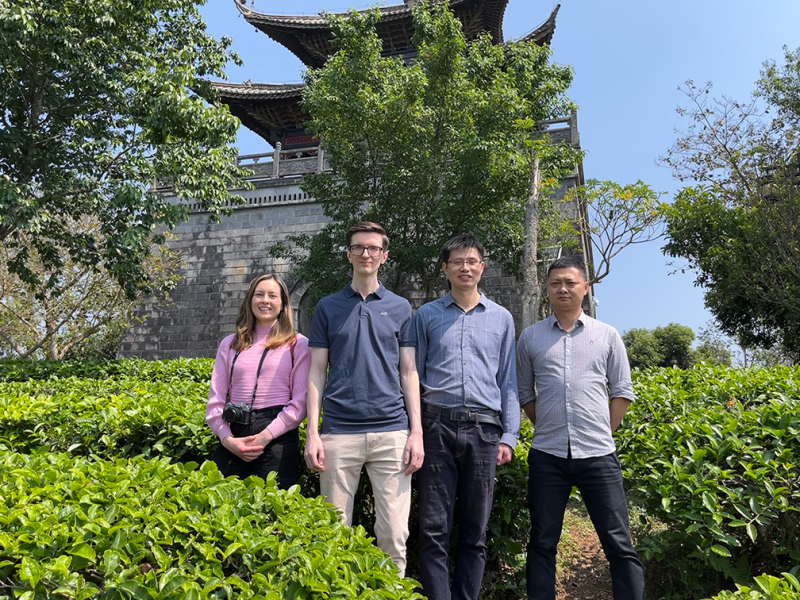

今回はJING TEAよりいただいた画像なども添えさせてもらいながら紅茶の基本とも言える品種と製造工程に触れてみました。

意外にもシンプルですが、特に伝統的とも言えるオーソドックス製法を長く維持できるのは素晴らしいことなのだと思います。

茶葉にこだわり抜いたお茶の生産者様との良好な関係を築き上げているJING TEA。

生産者様とJING TEAのよき対話も画像からお伝えできればと思いチョイスさせて頂きました。

お楽しみいただけましたら幸いです。

茶葉を見る

SPECIAL CONTENTS- 特集コンテンツ -

-

<キャンペーン>

<期間限定キャンペーン>¥5,000(税込み)以上のお買い物で使える¥1,000オフクーポンプレゼント中! -

<キャンペーン>

サンプル品の茶葉をプレゼント -

<コラム>

JING TEA茶葉シリーズのチャイ -

<コラム>

中国広州・深圳を探訪 -

<コラム>

アフタヌーンティーを楽しむためのアンティークグッズ -

<コラム>

高級茶器とJING TEAの組み合わせを検証

RECOMMEND- おすすめ商品 -

LOOSE TEA- ジンティーで取り扱いのある茶葉 -

-

Earl Grey アールグレイ

濃厚なセイロン紅茶

芳香なベルガモット漂う

-

LEMONGRASS & GINGER レモングラス&ジンジャー

スパイシーで爽快感

温かみのあるハーブティー

-

BLACKCURRANT & HIBISCUS ブラックカラント&ハイビスカス

フルーティー

カシスやベリーなどの殻を丸ごと使用

-

PEPPERMINT LEAF ペパーミント

爽快感

ペパーミントの葉を丸ごと使用

-

JASMINE SILVER NEEDLE ジャスミンシルバーニードル

繊細

天然のジャスミンの花が丸ごと香る

-

DARJEELING 2ND FLUSH ダージリンセカンドフラッシュ

軽やかで、爽やか

芳醇で温かい

-

JADE SWORD GREEN TEA ジェードスウォード

すっきりとした甘味

春の青い芳香

-

CEYLON BREAKFAST セイロンブレックファースト

新鮮でリッチ

非常に爽やか

-

CHAMOMILE FLOWERS カモミールフラワーズ

落ち着いた繊細な花香

エレガントでフルーティー

-

ASSAM BREAKFAST アッサム ブレックファースト

芳醇な香り

リッチ

-

ROOIBOS ルイボス

蜂蜜のように甘やか

バニラとオレンジの香り

-

PEPPERMINT LEAF - HOLE ホールペパーミントリーフ

新鮮で清涼感

ペパーミントの葉を丸ごと使用

-

RASPBERRY & ROSE ラズベリー&ローズ

魅力的な繊細な花香

金木犀の香りもするフルーツティー

-

PHOENIX HONEY ORCHID フェニックスハネーオーキッド(鳳凰単そう)

鳳凰山の中国茶

果物の甘い香り

-

YUNNAN GOLD 雲南ゴールド

中国雲南省の紅茶

バラのような香りとモルト感

-

WHOLE ROSE ホールローズ

イランのバラ

芳醇で魅惑的

-

WHITE PEONY ホワイトピオニー

中国雲南省の白牡丹

甘く爽やか

-

IRON BUDDHA アイロンブッダ

玉巻きの烏龍茶

中国福建省泉州市

-

LYCHEE RED ライチレッド

日本限定の紅茶

ライチフレーバー

-

YELLOW GOLD OOLONG 安渓黄金桂

シロップのような甘さ

独特豪華な香り

NEW ARRIVAL- 新商品 -

INFORMATION- ショップからのお知らせ-

-

2025/12/04 配送遅延のお知らせ

-

2025/03/12 ラズベリー & ローズ 茶葉 250g価格改訂のお知らせ

-

2024/07/29 一部商品価格改定(値上げ)のご案内

- JING TEA -

ジンティーとは

JING TEA(ジンティー)は、2004年にイギリスで創設された英国高級紅茶ブランドです。

「私たちの使命はお茶の世界に革命を起こすことです」をコンセプトに、

市場にあふれる味気なく商品化されたお茶から、

五感を刺激し未知なる味と場所へと誘う純粋で透明なシングルガーデンティーを提供します。

世界中の高級ホテルの客室、レストラン、ラウンジのアフタヌーンティーで採用されている、世界中から愛される紅茶ブランドです。

ジンティーの茶葉やオリジナル茶器は、当ショップでしか取り扱いがございません。

ホテルで楽しめる味を、ご自宅でもご堪能いただけます。

ぜひ、大切な人とのティータイムやほっと一息つきたいときに、ジンティーを選んでみてはいかがでしょうか。

皆様のご利用、心よりお待ち申し上げます。

種類から探す

SEARCH

2026年2月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

2026年3月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |

※赤色の日は休業日のため、ご注文は可能ですが、発送作業は翌営業日以降の対応となります。

SHOPPING FLOW- お買い物の流れ -

商品をカートに

購入したい商品をカートに入れます。

カート画面へ進む

カート画面で商品と金額を確認します。

お客様情報の入力

ご住所・連絡先・決済方法等を入力します。

注文内容の確認

ご注文内容を確認し、注文確定します。

商品の発送

ご注文の商品を発送します。

商品到着をお待ち下さい。